KEYWORDS

劇中で登場する歌舞伎の演目と、

知って得する豆知識をご紹介。

これをチェックすれば、

映画『国宝』をさらに楽しめること間違いなし!

知って得する豆知識をご紹介。

これをチェックすれば、

映画『国宝』をさらに楽しめること間違いなし!

label

演目紹介

監修:児玉竜一

label

歌舞伎豆知識

監修:児玉竜一

関の扉

雪に閉ざされた逢坂山では、なぜか小町桜が満開。樹齢300年余りの桜の花は、薄墨色であった。

亡くなった帝の忠臣・宗貞は、政変に巻き込まれこの地で侘しく暮らしている。

宗貞と関守の男・関兵衛が関を守っていると、宗貞の恋人・小町姫が通りかかり、やりとりを交わす中で関兵衛の素性を怪しむ。

実は、関兵衛は天下を狙う大悪人の大伴黒主。皇位を奪うのに必要な宝物を盗み出す機会を狙っていた。

そんな中、大盃に映った夜空の星で占うと、今宵桜を伐りたおし護摩木にして焚けば、大願成就との吉相が。桜の木を切ろうとした関兵衛の前に、遊女・墨染(実は小町桜の精)が現れ両者は激しく争うことに…。

亡くなった帝の忠臣・宗貞は、政変に巻き込まれこの地で侘しく暮らしている。

宗貞と関守の男・関兵衛が関を守っていると、宗貞の恋人・小町姫が通りかかり、やりとりを交わす中で関兵衛の素性を怪しむ。

実は、関兵衛は天下を狙う大悪人の大伴黒主。皇位を奪うのに必要な宝物を盗み出す機会を狙っていた。

そんな中、大盃に映った夜空の星で占うと、今宵桜を伐りたおし護摩木にして焚けば、大願成就との吉相が。桜の木を切ろうとした関兵衛の前に、遊女・墨染(実は小町桜の精)が現れ両者は激しく争うことに…。

連獅子

霊山である清涼山。獅子頭を持った狂言師の右近と左近は、清涼山にかかる神仏の力によって出現した石橋を舞で表現。そこでは獅子が牡丹に戯れている。

獅子には試練として我が子を谷底に落とし、駆け上がってきた強い子だけを育てるという伝説がある。

親獅子は何度も何度も深い谷に子獅子を突き落とす。

なかなか登ってこない子獅子を思う親獅子の影が水面に映ると、その姿を見た子獅子は自らを奮い立たせ、一気に谷を駆け上っていく。

やがて清涼山の麓に、法華宗と浄土宗の僧が現れ、どちらの宗派が優れているか言い争いに…

互いの題目と念仏を取り違えたのち、吹き付ける暴風に二人は慌てて逃げていく。

そして石橋には親子の獅子が精となり現れ、牡丹の花に戯れて遊び始める。やがて狂いと呼ばれる激しい動きを見せ、親子で息の合った毛振りを見せていく。

獅子には試練として我が子を谷底に落とし、駆け上がってきた強い子だけを育てるという伝説がある。

親獅子は何度も何度も深い谷に子獅子を突き落とす。

なかなか登ってこない子獅子を思う親獅子の影が水面に映ると、その姿を見た子獅子は自らを奮い立たせ、一気に谷を駆け上っていく。

やがて清涼山の麓に、法華宗と浄土宗の僧が現れ、どちらの宗派が優れているか言い争いに…

互いの題目と念仏を取り違えたのち、吹き付ける暴風に二人は慌てて逃げていく。

そして石橋には親子の獅子が精となり現れ、牡丹の花に戯れて遊び始める。やがて狂いと呼ばれる激しい動きを見せ、親子で息の合った毛振りを見せていく。

二人藤娘

近江の大津の付近で、松の大木に絡みつく藤の花。

その大木の下に二人の娘が現れるが、実はこの二人の正体は藤の精である。

二人は思い通りにならない男心と切ない女心を語り合い、近江八景の歌に合わせて、男の浮気性をなじって拗ねたり、もどかしい恋心を切々と踊り出す。

その大木の下に二人の娘が現れるが、実はこの二人の正体は藤の精である。

二人は思い通りにならない男心と切ない女心を語り合い、近江八景の歌に合わせて、男の浮気性をなじって拗ねたり、もどかしい恋心を切々と踊り出す。

二人道成寺

舞台は桜が満開の道成寺。

道成寺には逃げていく男を追いかけるうちに大蛇になってしまった女が、鐘に隠れた男を鐘ごと焼き殺してしまったという伝説がある。

そのため、道成寺には長らく鐘がなかったが、再興されることに。この鐘を供養するため芸を見せる女芸人である白拍子が訪れる。しかし実は、この白拍子は男を焼き殺した女の霊であった。

男を隠した鐘に対して、未だ恨みを持つ女の霊は、様々な舞を披露していき、やがて鐘に上ると蛇体の本性を現わすのだった。

道成寺には逃げていく男を追いかけるうちに大蛇になってしまった女が、鐘に隠れた男を鐘ごと焼き殺してしまったという伝説がある。

そのため、道成寺には長らく鐘がなかったが、再興されることに。この鐘を供養するため芸を見せる女芸人である白拍子が訪れる。しかし実は、この白拍子は男を焼き殺した女の霊であった。

男を隠した鐘に対して、未だ恨みを持つ女の霊は、様々な舞を披露していき、やがて鐘に上ると蛇体の本性を現わすのだった。

曽根崎心中

徳兵衛と遊女のお初は恋仲である。

醤油屋の手代、徳兵衛は友人だと思っていた九平次に金を騙し取られ、さらには徳兵衛が九平次に金を貸した証文は偽物であると人々の前で罵られ、面目を潰されてしまう。

行き場のない徳兵衛がお初のもとを訪ねると、そこへ九平次がやってくる。

お初は着物の裾で徳兵衛を縁の下へと隠す。徳兵衛の悪口を言う九平次に、お初は抗議を口にし、独り言と見せかけ、縁の下の徳兵衛に「死ぬ覚悟はあるのか」と問う。徳兵衛はお初の足首を喉に押し当てて答えとする。

のちに九平次の悪巧みがばれ、徳兵衛の無実が明らかになるも時すでに遅し、徳兵衛とお初は曽根崎の森へと向かい、心中を果たす。

醤油屋の手代、徳兵衛は友人だと思っていた九平次に金を騙し取られ、さらには徳兵衛が九平次に金を貸した証文は偽物であると人々の前で罵られ、面目を潰されてしまう。

行き場のない徳兵衛がお初のもとを訪ねると、そこへ九平次がやってくる。

お初は着物の裾で徳兵衛を縁の下へと隠す。徳兵衛の悪口を言う九平次に、お初は抗議を口にし、独り言と見せかけ、縁の下の徳兵衛に「死ぬ覚悟はあるのか」と問う。徳兵衛はお初の足首を喉に押し当てて答えとする。

のちに九平次の悪巧みがばれ、徳兵衛の無実が明らかになるも時すでに遅し、徳兵衛とお初は曽根崎の森へと向かい、心中を果たす。

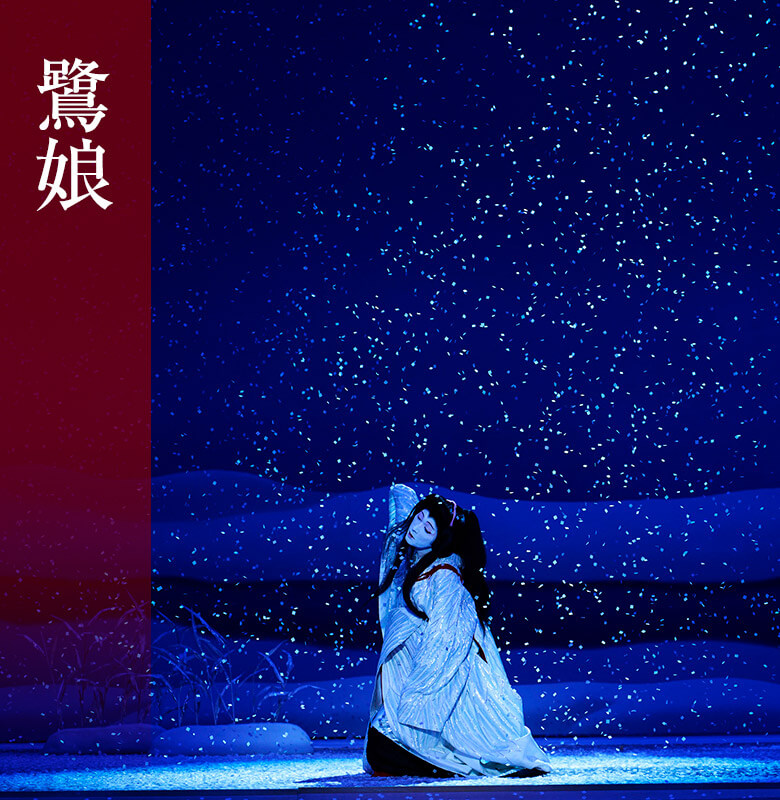

鷺娘

しんしんと雪が降る水辺に佇んでいる白無垢姿の娘。実はこの娘は、道ならぬ恋に悩む白鷺の精。人間に恋をしてしまったのである。

恋に思い悩む白鷺の精が、人間へと姿を変えて、一途な恋心を伝える。

しかし、最後には白鷺の精の姿に戻り、果たすことができなかった恋心に苦しみながら、雪が降り積もる中で息絶えてしまう。

恋に思い悩む白鷺の精が、人間へと姿を変えて、一途な恋心を伝える。

しかし、最後には白鷺の精の姿に戻り、果たすことができなかった恋心に苦しみながら、雪が降り積もる中で息絶えてしまう。

女性の衣装の違いによる

身分の表現

身分の表現

歌舞伎では、着物の柄や色味、髪型や化粧で、身分や気質・人柄を表現している。

男性が演じる女形がより女性らしく見えるための工夫や、帯の結び方が役柄によって異なるなど、細かな特徴も見どころの一つ。

男性が演じる女形がより女性らしく見えるための工夫や、帯の結び方が役柄によって異なるなど、細かな特徴も見どころの一つ。

女形の成り立ち

歌舞伎は、1603年ごろに京都で成立した。

人々はこの新しい芸能に熱狂したが、遊女や女芸人による「女歌舞伎」が風俗を乱すとされ幕府が、男女が同じ舞台に立つことを禁止。そこで台頭したのが少年たちが演じる若衆歌舞伎。男性が女性を演じる「女形」が生まれた。

やがて若衆歌舞伎も風俗を乱すとして禁止され、前髪を剃り落とした成人男性が演じる野郎歌舞伎が生まれた。

女性らしさを見せる演技力が重視されるようになり技術が磨かれ、今日の「女形」へと発展していく。

人々はこの新しい芸能に熱狂したが、遊女や女芸人による「女歌舞伎」が風俗を乱すとされ幕府が、男女が同じ舞台に立つことを禁止。そこで台頭したのが少年たちが演じる若衆歌舞伎。男性が女性を演じる「女形」が生まれた。

やがて若衆歌舞伎も風俗を乱すとして禁止され、前髪を剃り落とした成人男性が演じる野郎歌舞伎が生まれた。

女性らしさを見せる演技力が重視されるようになり技術が磨かれ、今日の「女形」へと発展していく。

花道

客席の中を通る道。主に役者が登場したり、退場したりする時に通る。

花道は演じられる場面に応じて、お城の廊下、道、川、岸、海などに見立てられる舞台である。

花道は演じられる場面に応じて、お城の廊下、道、川、岸、海などに見立てられる舞台である。

隈取

江戸歌舞伎の荒事の中で、顔の血管や筋肉を誇張するために工夫されたもの。

種類は30とも100とも言われ、大きく紅系、藍系、代赭(茶色)系に分類できる。

赤(紅)は正義の味方、青(藍)は悪人や恨みを抱く人、茶は人間以外の妖怪や亡霊、鬼などの役に使われる。

種類は30とも100とも言われ、大きく紅系、藍系、代赭(茶色)系に分類できる。

赤(紅)は正義の味方、青(藍)は悪人や恨みを抱く人、茶は人間以外の妖怪や亡霊、鬼などの役に使われる。

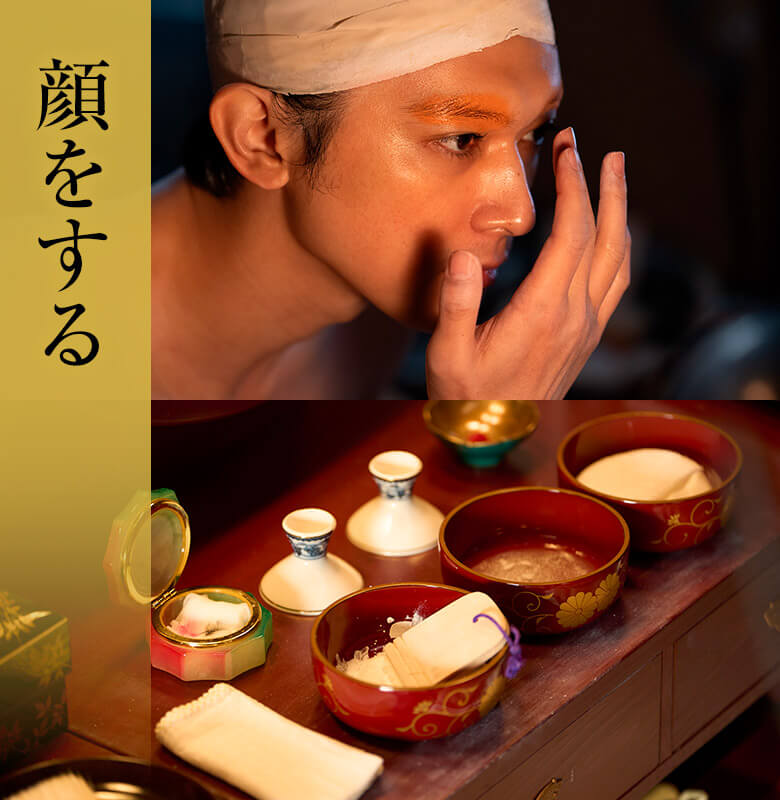

顔をする

歌舞伎では舞台化粧を役者が自分自身で行い、そして化粧をすることを「顔をする」と言う。

肌の色については、白は善人、高貴な人物などを示し、肌色は町人や小悪人、赤は悪人の手下というのが基本。

肌の色については、白は善人、高貴な人物などを示し、肌色は町人や小悪人、赤は悪人の手下というのが基本。

大向う(おおむこう)

上映中に役者の屋号などの掛け声をかける人たちを「大向う」と呼ぶ。

もともとは舞台から見て一番後方の席を指す言葉だが、この辺りに声をかける人が集中してたため「大向うさん」と呼ばれるようになったという。

役者の屋号や「〇代目!」など名跡の代数を呼びかけることが多い。

もともとは舞台から見て一番後方の席を指す言葉だが、この辺りに声をかける人が集中してたため「大向うさん」と呼ばれるようになったという。

役者の屋号や「〇代目!」など名跡の代数を呼びかけることが多い。

襲名

俳優の代々受け継がれてきた芸名を「名跡(みょうせき)」と呼ぶ。

その名跡を継ぐことを「襲名」という。襲名披露の興行の際に、役者が舞台上から観客に向けて挨拶する「口上(こうじょう)」では、襲名する役者の隣に並ぶ役者たちが、その役者との思い出話を交えたりしながらお祝いの言葉を述べていく。

その名跡を継ぐことを「襲名」という。襲名披露の興行の際に、役者が舞台上から観客に向けて挨拶する「口上(こうじょう)」では、襲名する役者の隣に並ぶ役者たちが、その役者との思い出話を交えたりしながらお祝いの言葉を述べていく。

物語の区分

歌舞伎は大きく時代物、世話物、舞踊の三つに分類される。

時代物は、江戸時代より以前を描いた公家や武家社会の物語。

世話物は、江戸時代の町人や庶民の世界を描いた物で、当時の風俗もわかる。

舞踊は、三味線音楽を伴奏とした舞いや踊り。

時代物は、江戸時代より以前を描いた公家や武家社会の物語。

世話物は、江戸時代の町人や庶民の世界を描いた物で、当時の風俗もわかる。

舞踊は、三味線音楽を伴奏とした舞いや踊り。

現代でも使われる

歌舞伎由来の言葉

歌舞伎由来の言葉

現在の日常会話でも、歌舞伎から生まれた言葉が数多く定着している。

例えば「二枚目」は、江戸時代の劇場では、若手の優しい仕草や言葉遣いをする役者を劇場看板の二枚目あたりに書いたことから転じて、美男子を指す言葉として使われるようになったとされる。他にも、小道具を遠くから操作する棒から「さしがね」、太鼓の音にあわせた大道具の仕掛けから「どんでん返し」、黒い着物をつけて、見えないという約束の雑用係の「黒衣(くろご)」など、多くの言葉がある。

例えば「二枚目」は、江戸時代の劇場では、若手の優しい仕草や言葉遣いをする役者を劇場看板の二枚目あたりに書いたことから転じて、美男子を指す言葉として使われるようになったとされる。他にも、小道具を遠くから操作する棒から「さしがね」、太鼓の音にあわせた大道具の仕掛けから「どんでん返し」、黒い着物をつけて、見えないという約束の雑用係の「黒衣(くろご)」など、多くの言葉がある。